みなさんこんにちは ! 管理人のありーなです

「もし停電が起きてもすぐに復旧するでしょ?」

そう思っている方もいるかもしれません。

しかし、これから私たちが直面するかもしれない停電は、かつて経験したようなものではないかもしれません。

この記事では、私たちが備えるべき「大規模な停電リスク」に焦点を当て、ポータブル電源とソーラーパネルをセットで持つことの重要性を解説します。

これらのリスクに備え、家族の暮らしを守るためのヒントとして、ぜひ最後までお読みください。

●世界規模で高まっている停電リスクを知りたい!

●日本国内で高まっている停電リスクを知りたい!

●ポータブル電源とソーラパネルが必要な理由を知りたい!

そんな方はぜひ続きをご覧ください。

最近は日本国内で引き起こされる停電リスクだけでなく、世界規模で引き起こされる停電リスクも切実となってきています。かつて経験したことのない大規模で広範囲に引き起こされる停電リスクだからこそ、ポータブル電源とソーラーパネルを備える必要性が高まっています

1. 世界規模で高まっている停電リスク

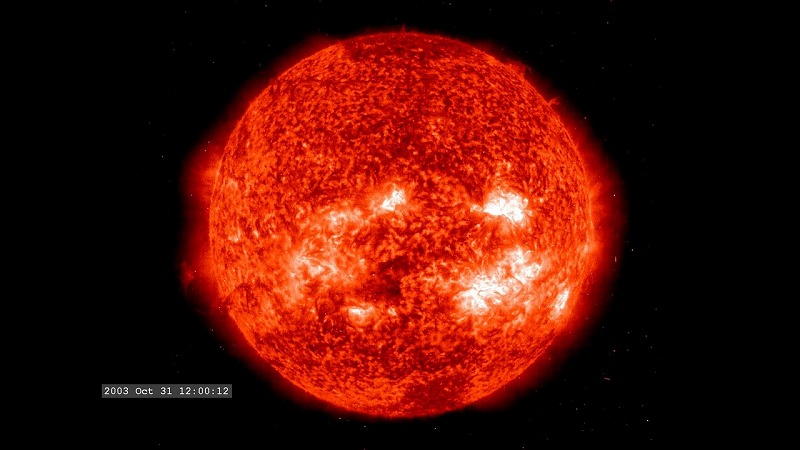

1) 太陽フレアによる大規模停電リスク

太陽フレアとは、太陽の表面で発生する大規模な爆発現象で、その影響は地球にも及びます。

太陽フレアが発生すると、電磁波や放射線が放出され、地球の磁場を乱し、電力設備の誤作動や通信障害を引き起こす可能性があります。

過去には、大規模な太陽フレアによって、広範囲で停電が発生した事例もあり、今後も同様の被害が発生するリスクがあります。

また、太陽フレアは電子機器の内部回路に影響を与え、故障を引き起こす可能性もあるため、電子機器であるポータブル電源も例外ではありません。

【最近の太陽フレアの動き】

2024年5月、Xクラスと呼ばれる最も強力な太陽フレアが1ヶ月で20回以上も発生しました。これらのフレアに伴い、強力なコロナ質量放出(CME)が発生し、地球に到達して19年ぶりの大規模な地磁気嵐を引き起こしています。 地磁気嵐の影響により、GPSの誤差、通信障害、電力網への影響などが懸念されました。また、日本を含む世界各地でオーロラが観測されるなど、普段は見られない自然現象も発生しました。

総務省が2022年6月に公表した「宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会報告書」では、2025年頃、大規模な太陽フレアの爆発現象が起きる可能性があり、広範囲に大規模停電や通信障害などの影響が断続的に2週間程度起きるおそれがあると発表されています

【太陽フレア爆発による電力への被害の記録】

・1989年、カナダで電力設備が故障し約9時間に亘る大規模停電が発生

・2003年、スウェーデンで送電システムが故障し約1時間の停電

※ このほか1994年、2003年、2022年におきた太陽フレアでは、人口衛星や通信衛星、惑星探知機などに被害がでています

2) テロリズムによる停電リスク

世界情勢が不安定化する中、テロリズムによる停電リスクも高まっています。

原子力発電所などの重要施設がテロの標的となれば、広範囲に及ぶ大規模な停電を引き起こす可能性があります。

また、サイバーテロによって、電力インフラのシステムが攻撃され、制御不能になるというリスクも考えられます。

さらに、電磁パルス(EMP)攻撃によって、電子機器が壊滅的な被害を受け、ポータブル電源を含め、ほとんどの電子機器が使えなくなるという最悪の事態も想定しておかなければなりません。

電磁パルス攻撃はインフラ設備や電子機器を破壊する目的で行われるため、電化製品は故障して使えなくなる可能性が高いと言われています。もし電磁パルス攻撃を受けた場合、復旧までに数か月~数年かかるともいわれ、広範囲で壊滅的な被害となります。被害がおよんだ地域に住んでいる場合、ポータブル電源も使えなくなるかもしれません

【電力インフラのトラブルによる停電】

2003年8月に送電管理システムのダウンによると思われる大規模停電が北米で起きました。29時間におよぶ停電の被害はアメリカ、カナダ両国の約5,000万人におよんだと言われています。

このように電気に関する施設で不具合が起きると、大規模な停電につながる恐れがあります

3) エネルギー輸入の停止リスク

日本は、エネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼っています。

国際情勢が不安定化し、紛争やテロなどが原因で、エネルギーの輸入が滞ってしまうと、電力の供給が不安定になる可能性があります。

エネルギー供給が滞れば、計画停電や大規模停電が発生する可能性があり、私たちの生活に大きな影響を与えることになるでしょう。

エネルギー輸入の停止リスクは、決して他人事ではありません。

2. 日本国内で高まっている停電リスク

1) 大規模災害による広範囲な停電リスク

地震大国である日本では、南海トラフ地震や首都直下地震などの大規模地震の発生が懸念されています。

これらの地震が発生した場合、広範囲で大きな被害が起こり、それに伴い、電力設備も大きなダメージを受ける可能性があります。

また、富士山噴火も、火山灰の影響により広範囲にわたる停電を引き起こす可能性があります。

これらの大規模災害は、都市機能を麻痺させ、電力などのインフラ復旧を長期化させる危険性があります。

大規模で広範囲な災害が起きた場合、他地域や他国からの救助や支援が遅れるばかりか、被災地域の復旧にかなりの時間を要することが予想されます。電気が止まっている期間大切な家族を守るためには、ポータブル電源とソーラーパネルがやはり必要です

【火山灰が原因で停電を引き起こす可能性】

・碍子に積もった火山灰が雨に濡れたことで絶縁抵抗が低下し、漏電し停電する

・碍子で起きた漏電が発電所に影響を及ぼし停電を引き起こす

・外気を取り込み燃料を燃やす火力発電所のフィルターに火山灰が詰まり、発電能力が落ちて停電を引き起こす

・火力発電所のタービンに火山灰が入り込み、故障を引き起こし停電する

※風向きや風の強さにもよりますが火山灰は偏西風に乗り関東地方全域まで飛んでくると予想されています

2) 気候変動による停電リスク

2.jpg)

2.jpg)

近年の異常気象は、私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。

台風や豪雨、猛暑など、極端な気象現象が頻発しており、これらの影響により、鉄塔や電柱が倒壊したり、電力施設が浸水したりする被害が発生しています。

このような被害は、復旧に時間がかかるため、停電が長期化する可能性も十分に考えられます。

また、気候変動の影響は、ますます深刻化することが予想されるため、今後はより頻繁に停電が起きる可能性も否定できません。

【台風が引き起こした停電と復旧までの時間(例)】

| 発生年月 | 名称 | 停電戸数 | 復旧までの時間 |

| 2018年7月 | 西日本集中豪雨 | 最大約8万戸 | 約4日後 に99%解消 |

| 2018年9月 | 台風21号 | 最大約240万戸 | 約5日後に 99%解消 |

| 2018年9月 | 台風24号 | 最大約180万戸 | 約3日後に 99%解消 |

| 2019年9月 | 台風15号 | 最大約93万戸 | 約12日後に 99%解消 |

| 2019年10月 | 台風19号 | 最大約52万戸 | 約4日後に 99%解消 |

【経済産業省資源エネルギー庁「台風」と「電力」~長期停電から考える電力のレジリエンスから一部抜粋し作表】

3) 電力需給バランスの崩れによる停電リスク

2.jpg)

2.jpg)

電力の需要と供給のバランスが崩れると、計画停電やブラックアウトが発生する危険性があります。

近年の電力需要の増加、発電所の老朽化、再生可能エネルギーの不安定さなどが、電力需給バランスを崩す要因となっています。

特に、暑さの厳しい夏や極寒の冬など、冷暖房の使用が急増する季節には、電力需給が逼迫しやすく、これらの問題が、停電リスクを高める要因となっていることは、理解しておく必要があります。

酷暑や極寒の季節に電気が止まってしまったら、冷暖房なしで乗り切るのはかなり厳しくなります。ポータブル電源とソーラーパネルを使い、自分の力で電気を自給自足するしかありません

4) 社会インフラの老朽化による停電リスク

高度経済成長期に建設された日本のインフラは、老朽化が進んでおり、設備の更新が追いついていない状況です。

これらの老朽化が原因で、送電ケーブルの発火事故などが起こり、大規模な停電が発生する可能性もあります。

インフラ設備のメンテナンス不足は、私たちの生活を脅かす大きなリスクとなっています。

3. ポータブル電源とソーラーパネルが必要な理由

1) 災害時・停電時の電力確保が重要だから

大規模な停電が起きた場合、まず困るのが情報収集や安否確認のための通信手段を失ってしまうことです。

また、冷蔵庫が使えないと、食料の保存に困り、照明器具が使えないと、暗闇での生活を強いられます。

さらに、冷暖房器具が使えないと、体調を崩してしまう危険性もあります。

災害時・停電時の電力確保は、私たちの生活を守るために非常に重要です。

2) ポータブル電源とソーラーパネルで電気を自給自足できるから

ポータブル電源とソーラーパネルがあれば、電力会社からの供給が途絶えた場合でも、自宅で電気を自給自足できます。

太陽光で発電した電気をポータブル電源に蓄え、必要な時に使うことができるため、停電時の生活を維持するための強い味方となってくれます。

電気を自給自足できる体制を整えることは、電気料金の値上げにも左右されない、自立した生活を送るための第一歩となるでしょう。

3) ポータブル電源とソーラーパネルは、家族を守る「保険」になるから

ポータブル電源とソーラーパネルは、万が一の停電時に、家族の生活を守るための「保険」のような役割を果たします。

電気を使える状態を維持することは、家族の安全や健康を守るために非常に重要です。

また、長期的な視点で見れば、電気料金の節約にもつながるため、経済的なメリットも期待できます。

ポータブル電源とソーラーパネルは、家族の安心と心のゆとりをもたらしてくれるでしょう。

まとめ:ポータブル電源で備えるのは、大規模停電リスク

この記事では、私たちが直面する可能性のある様々な停電リスクと、それに対してポータブル電源とソーラーパネルが有効な備えとなることを解説しました。

世界規模のリスクから国内の災害、そしてエネルギー政策まで、電気が止まる可能性は以前よりも高まっていると言えるでしょう。

ポータブル電源とソーラーパネルをセットで持つことは、もしもの時に家族を守り、安心して生活を送るための、賢い選択肢となるはずです。

#00 【徹底解説】ポータブル電源は本当に必要?購入前の疑問に答えます

#01 「ポータブル電源はいらない」と断言する前に知っておくべき7つのこと

#02 ポータブル電源を買うべき人とはどんな人?あなたは本当に必要なのかを徹底解説

#03 ポータブル電源だけじゃもったいない!ソーラーパネルセットで得られるメリット

#04 ポータブル電源の「普段使い」で電気代節約、快適生活実現

#05 電気代・ガス代ゼロ円-ポータブル電源をソーラー充電して節約調理

#06 ポータブル電源の価格が高く感じるのはなぜ?家電ではなく設備と比較すべき

#07 「ポータブル電源は高い」は誤解!ソーラーパネルセットなら万一に備えた「保険」になる

#08 電気代高騰から子供を守る!ポータブル電源とソーラーパネルでできること

#09 電気料金値上げに負けない!ポータブル電源とソーラーパネルで家族の笑顔とゆとりを守る

#10 ポータブル電源で節電意識UP!電気の見える化がもたらす4つのメリット

#11 「ポータブル電源、元取れる?」元をとるための5つのポイント

#12 停電の室内で本当に役立つのはポータブル電源だけ

#13 ポータブル電源で備えるのは、経験したことのない大規模な停電リスク

#14 ポータブル電源は必要か?電力不足リスクから見たポタ電とソーラーパネルの必要性

#15 「いつか買う」は損!ポータブル電源買うなら今すぐ買うべき5つの理由

コメント